福祉 × 実践 における主体性

福祉実践での関係者の主体性がなぜ重要なのか。

社会福祉学科 福祉政策系

教授 佐藤 哲郎(さとう てつろう)

「包括的支援体制の構築」などに代表される現在の社会福祉施策は、制度・政策(「トップダウン施策」)と地域福祉活動(「ボトムアップ実践」)の両者による実践が望ましいといわれています。

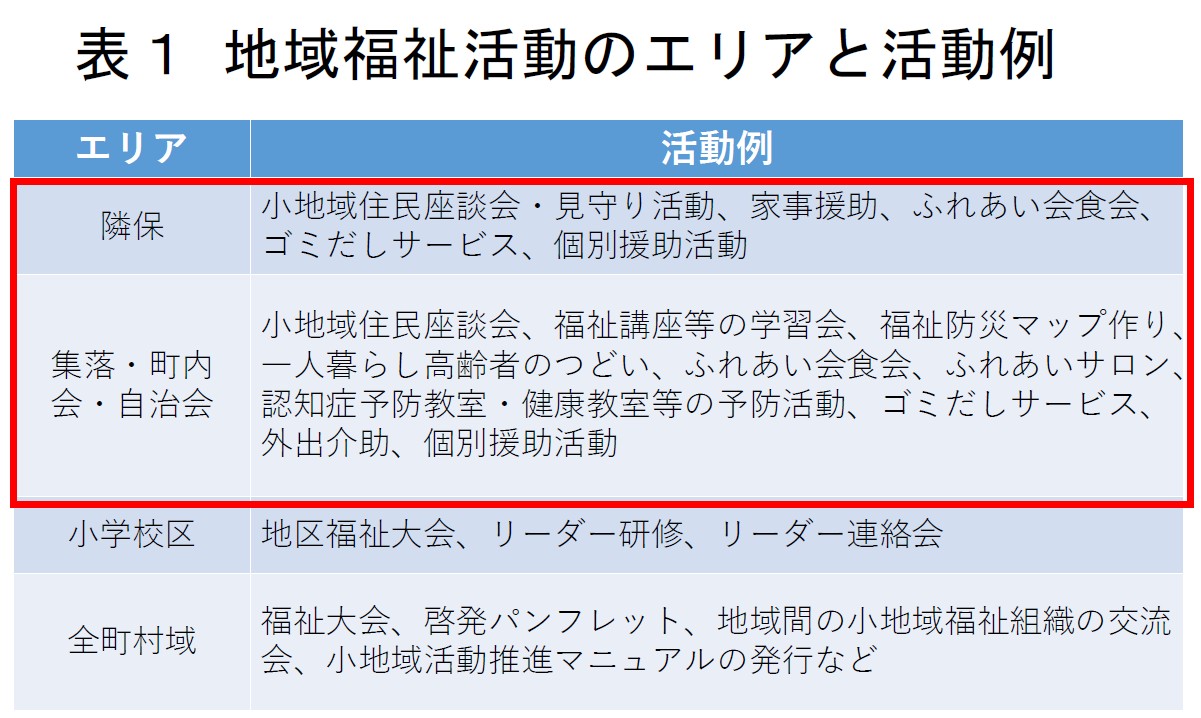

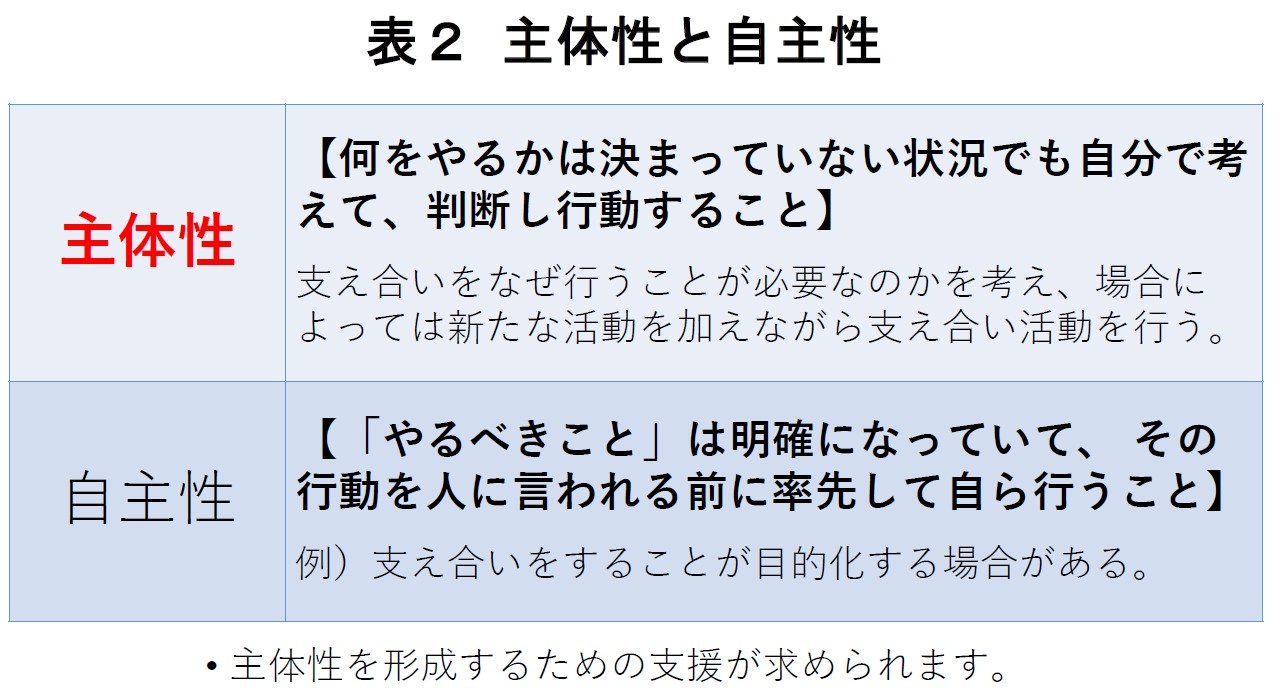

地域福祉活動とは、地域を基盤に、そこで暮らしている住民等が会食会や学習会をはじめ、ゴミ出しや外出支援など生活上の困りごとに対応する活動など多岐にわたります(表1)。このような地域福祉活動を実践する際に、活動する人たちの「主体性(表2)」が重要だといわれています。

では、主体性が促進した地域はどんな活動を展開していくのかという問いが発生します。

一例として、滝沢市小岩井地区では、中学生と大人とが協働する「スノーバスターズ」、地域の集いの場である「サロン活動」等をはじめ各種活動に長年取り組んできました。その後、住民同士の助け合いの仕組みとして「ボランティアの会」を組織して、病院等への移送や家事援助等の支援に取り組むようになりました。

そして、現在では小岩井駅の改修に併せて、住民等が集まれる場として駅舎内に「小さなカフェポラーノ」を住民有志で立ち上げ、運営しています(写真)。カフェでは飲み物や軽食の提供だけではなく、地元の野菜や小物等の販売に加え、各種プログラム(寺子屋、高齢者のスマートフォン学習会)を企画・実施しています。

このように、小岩井地区では、地域で必要とされることを住民が主体となり取り組んでいることがわかるでしょう。

以上のことから、地域福祉の実践とは関係者で創り上げるモノ・コトであることがイメージできるのではないでしょうか。

地域福祉の実践において、“主体性”が重要となる意味や意義について考えてみましょう。