福祉 × 認知心理学

人間の記憶の特性に合わせた効率的な学習

人間福祉学科 福祉心理系

准教授 山田 陽平(やまだ ようへい)

「定期テストの前に必死に覚えたのに、テスト後にはすっかり忘れてしまった」

「嫌な出来事を忘れようとしても忘れられない」

このような記憶にまつわる悩みは誰にでもあるでしょう。認知心理学者は実験によって記憶の特徴や忘却の仕組みを明らかにしようとしています。

これまでの記憶研究から、同じ時間をかけて勉強しても、すぐに忘れてしまうときと、忘れにくい方法が分かっています。

1)同じ時間勉強するなら、教科書やノートを見て「繰り返し覚える」よりも、何も見ずに「繰り返し思い出す」ほうが記憶に残りやすいです。検索練習(retrieval practice)やテスト効果(test effect)と呼ばれます。

2)試験の前日に集中的に覚えるだけだと、直後のテストが終わるとすぐに忘れてしまいますが、同じ時間を分けて覚えるようにすると、テストの後も記憶が長期的に保持されます。例えば、試験の直前に300分連続で集中して記憶するよりも、1日10分を30日に分けて記憶する方が覚えておくことができます。分散効果(spacing effect)や分散学習(distributed learning)と呼ばれます。

このようなことがわかっているのですが、多くの学生は記憶に残りにくい方法を採用し

て勉強します。短期的に効果がみられる方がよいと考えてしまうのです。上記の記憶方法

を自発的に使うことは難しいので、学習方法や学習のタイミングを制御できるデジタルフ

ラッシュカードやリマインダー付箋などを利用して、有効な記憶方略を強制的に使うよう

にするとよいです。

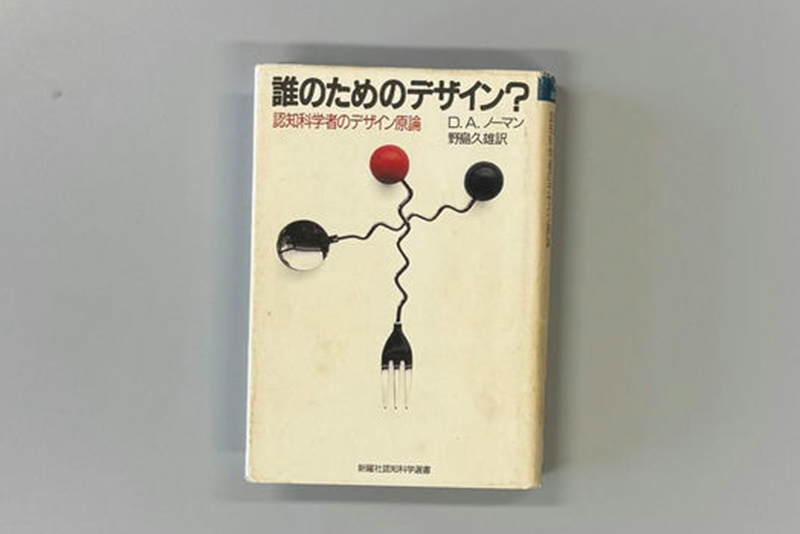

人間の認知特性を理解して、テクノロジーや道具を利用し、忘却などのエラーを防ぐ

「認知デザイン」で、自分を含めた人々の生活をよりよくしていきたいです。